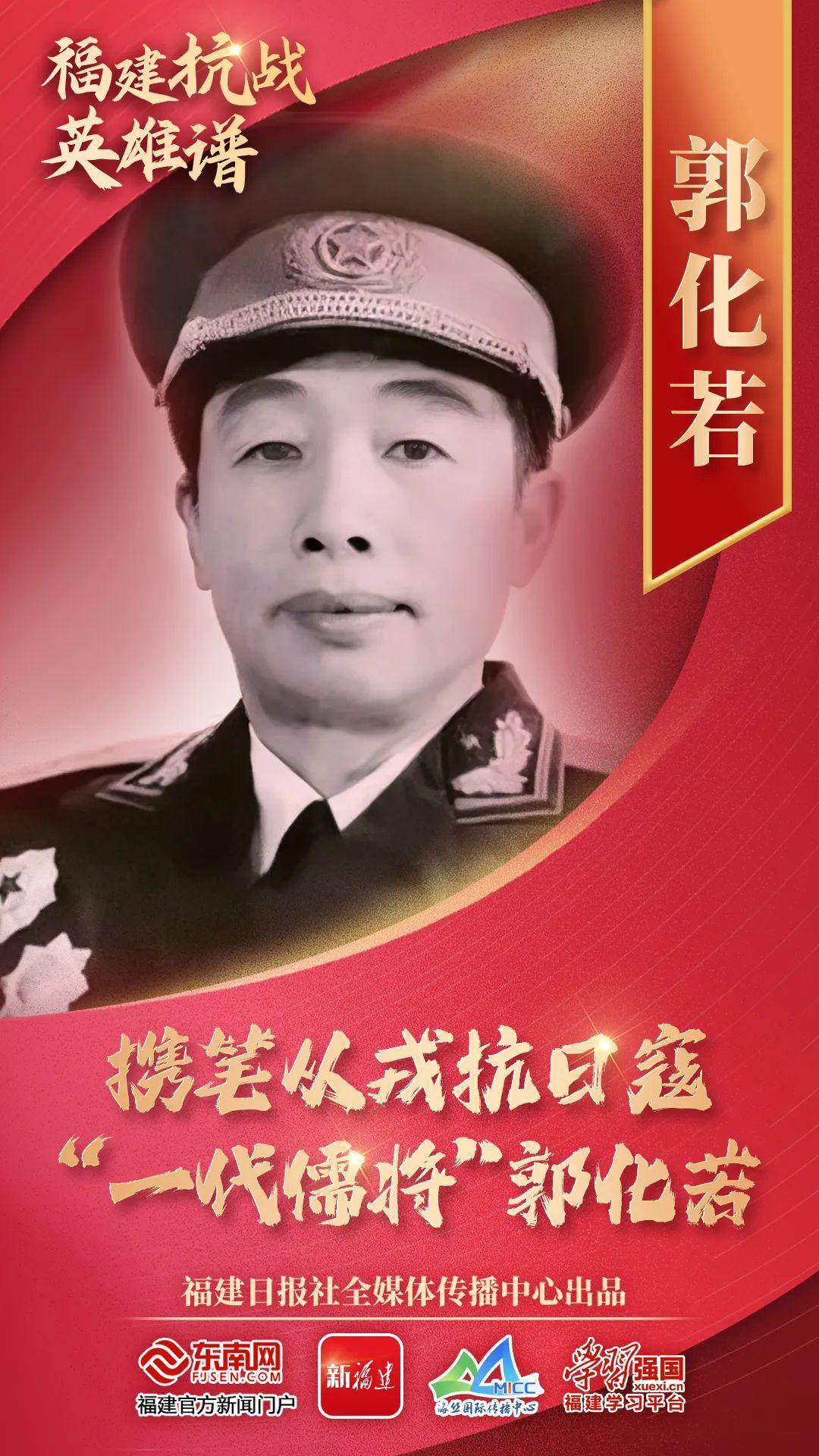

福建抗戰英雄譜 | 福建“一代儒將”郭化若,抗日游擊戰、持久戰理論的推動者

他出身書香世家

精于書法,詩文皆通

他青年投筆從戎

“上馬殺敵,下馬草檄”

他明理好學,重情義

對革命矢志不渝……

他是我軍杰出的軍事理論家

——郭化若

其關于《孫子兵法》的研究

享譽中外

被稱作“一代儒將”

更被毛澤東贊譽

“古有孫子,今有郭子。”

今日

讓我們一起重溫他的英雄事跡

郭化若

郭化若(1904—1995),又名郭俊英,福州郊區鼓山(今福州晉安區鼓山鎮)人,曾參加北伐、南昌起義、長征,歷任軍委總參謀部參謀處處長、軍委總參謀部第一局長、抗日軍政大學三分校校長、中共中央黨校軍事教育處處長、華東野戰軍第四縱隊政委等職。新中國成立后,先后擔任中國人民解放軍第九兵團政委、上海市委委員、華東軍區黨委委員、南京軍區第一副司令員、軍事科學院副院長等職。

攜筆從戎抗日寇

成為研究軍事辯證法第一人

1904年8月10日,郭化若出生在福州一個貧寒的書香之家。1925年,21歲的他以第一名成績從3000多名考生中脫穎而出,考入黃埔軍校第四期,開始了他戎馬一生的傳奇。

土地革命戰爭時期,郭化若“上馬殺敵,下馬草檄”,閱讀了許多哲學著作和政治、軍事理論著作。

1936年11月,郭化若被任命為抗日紅軍大學第二校教育長。1937年9月,郭化若進入中央黨校學習。年底結業后,出任中央軍委第一局局長兼中央軍委編譯處處長,成為毛澤東身邊重要的筆桿子。抗戰初期,郭化若運用馬克思主義基本原理分析說明中國革命戰爭中的一些具體問題,闡述毛澤東的游擊戰爭思想。1937年底,他寫成《抗日游擊戰爭一般戰略問題》一文,強調政治上依靠群眾,軍事上主動、靈活、積極是游擊戰爭的基本原則和具體戰略問題。1938年1月撰寫的《抗日游擊戰爭戰術的基本方針》進一步強調游擊戰爭是群眾性的特殊形式的戰爭,需要廣泛發動群眾,武裝群眾,依靠群眾。

抗日民族統一戰線建立后,鞏固統一戰線、堅持長期抗戰是黨的工作重點。為了宣傳毛澤東的持久戰戰略思想,郭化若寫成《日本的速勝論為什么必將失敗》等文章,組織編輯《抗日戰爭叢書》。為了闡釋聯合抗戰的重要性,在《赤壁之戰及其對民族抗戰的啟示》一文中,郭化若提出,中華民族團結則存,分裂則亡。長期合作,不僅能創造新的“赤壁之戰”,而且還能創建獨立幸福的新中國。《齊燕即墨之戰的初步研究》一文認為,一個被侵略的國家要生存,首先內部必須團結,只有齊心協力才能打敗入侵外敵。

在用馬克思主義基本原理分析中國革命戰爭具體問題的過程中,郭化若開始嘗試將唯物辯證法引入軍事問題研究。1940年8月,他在延安新哲學學會第一屆年會上作了題為《軍事辯證法》的演講。對戰爭的本質,戰爭與經濟、戰爭與政治的關系,戰爭發展的規律,戰爭中的矛盾及其利用等做了初步探討。1941年,《八路軍軍政雜志》以《軍事辯證法之一斑》為題將演講內容刊發。1949年12月,上海新群出版社以《軍事辯證法》為書名編輯出版。郭化若因此被譽為“軍隊里第一個研究毛澤東軍事辯證法的人”。

1939年11月,郭化若寫成《孫子兵法之初步研究》一文,將孫子的戰略思想歸納為“速快的進攻的運動戰”“主動的靈活的指導法”“開明的嚴厲的紀律”“全能的高超的將帥”等四個方面。《孫子兵法之初步研究》公開發表以后,在國內產生了很大的影響。抗戰勝利以后,郭化若繼續在《孫子兵法》研究領域耕耘。解放戰爭時期,他將《孫子兵法》翻譯成白話文。1957年9月,《今譯新編孫子兵法》出版,毛澤東得知后高興地說:“古有孫子,今有郭子。”

新中國成立前后,郭化若曾任淞滬警備司令部司令員兼政治委員、上海防空司令部司令員兼政治委員、南京軍區副司令員。1995年11月,被中央領導人尊為“一代儒將”的郭化若在北京逝世。

- 相關閱讀:

-

廈龍合作區:山海協作 共譜“飛地經濟”發展新樂章2025-07-222025年福建普通高考本科批投檔線陸續出爐!2025-07-24福建線上線下齊發力 夏日消費火起來2025-07-25

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 西藏自治區人大常委會最新任免名單

2025-07-25 12:00 - 針對“大數據殺熟”等問題作出調整!價格法修正草案公

2025-07-25 11:36 - 通風報信幫朋友出逃境外 國安機關披露一起泄密案件詳

2025-07-25 11:16 - 馬鞍山市人民檢察院原二級高級檢察官陳先銀嚴重違紀違

2025-07-25 11:14 - 中國駐泰使館提醒在泰中國公民留意泰柬邊境區域安全指

2025-07-25 11:13 - “星鏈”發生大面積中斷 目前服務已基本恢復

2025-07-25 11:10 - 馬克龍:法國將于9月承認巴勒斯坦國

2025-07-25 11:08

- 西藏自治區人大常委會最新任免名單

- 猜你喜歡:

-

莆田口岸今年鐵礦石進出口突破1000萬噸2025-07-08從都市到縣域,首店何以拓市場?2025-07-18全國數字計量技術委員會數字數據要素工作組成立2025-07-02

-

評論(福建抗戰英雄譜 | 福建“一代儒將”郭化若,抗日游擊戰、持久戰理論的推動者)已有0條評論