南京彭宇案回顧

南京彭宇案回顧

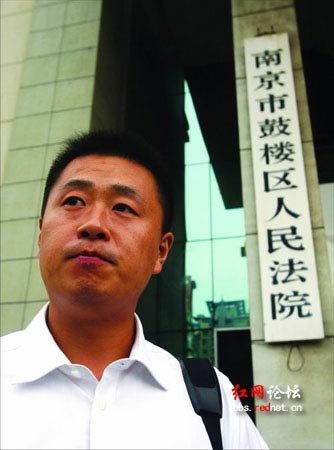

南京一男子彭宇稱因攙扶摔倒的老太太,反而被告上法庭。9月,法院做出一審判決,彭宇被判賠45876元。判決書稱“從常理分析,彭宇與老太太相撞的可能性比較大”。網上輿論一片嘩然,不停地有網友站出來說自己好心幫忙被反咬一口的故事,所有這些綜合在一起,大部分網友認定彭宇是好心沒好報,簡直就是現代版農夫與蛇的故事,甚至有網友號召給彭宇捐款。

彭宇案不是道德缺失的借口

前日,南京浦口區江浦街道市民廣場,一位七旬老人倒在地上,口吐白沫動彈不得,可是20分鐘內,周圍圍了一圈人卻沒人伸出援手。后城管隊員叫來救護車送其入醫院,目前,民警仍在與其家屬聯系中。(《現代快報》)

又一起老人跌倒旁人不扶事件,人們再一次把矛頭指向彭宇案:2007年,南京小伙彭宇幫助跌倒老太太卻反成被告,最后被法院判賠償一案。不知道是南京的法院真的如人們所想的那樣弱智,還是彭宇本人在案件中確有難以說清之處,但這起案件被認為是路人跌倒不扶現象的直接原因。遇到路人跌倒,特別是老人跌倒,無論是事發時的在場者,還是輿論上的在場者,都把怕成被告、怕惹官司、怕成為“彭宇第二”作為自己的道德借口。

但這樣的道德借口真的無懈可擊嗎?并非如此。以此事件為例。“老人經過短暫昏厥后,竭盡全力想撥打身旁的手機求救,經過幾番掙扎都沒有成功。”但現場眾人圍觀20 多分鐘,沒有人幫老人打求助電話,還是正在執勤的浦口城管行政執法大隊執法人員小趙及時撥打了110、120求助。圍觀者如果擔心上前攙扶老人可能吃官司、成被告,那么,幫助老人打求助電話總應該沒問題吧,而且眾人也看到了短暫昏厥之后老人竭盡全力撥打電話而不能的情形。

怕成“彭宇第二”是借口,不愿做美德之事才是關鍵。在一個道德缺失的時代,有違道德的不義之舉自不必說,諸如見義勇為、扶危濟困這樣的道德行為日漸消失也是一個普遍現象,發生在2007年的南京彭宇案,假使真如人們所想象的那樣助人反成被告的副作用,也僅僅是一個小小外因而已,不是道德滑坡的主要理由,事實上它也難堪“大任”。

到底是什么導致了道德缺失?一方面,在農業社會到工業社會、熟人社會到陌生人社會之后,人際關系的淡薄是見義勇為、扶危濟困這些道德行為缺失的必然原因。另一方面,在一個理性為王的時代,道德在理性分析的肢解中已經失去了原來的面目;道德是良心,是感性的,而當人們在做一件具有美德的事情時,過多地思考是否值得、是否有風險時,過多地考慮不利后果時,道德也就失去了原本的意義。

可以說,陌生人社會里人際關系的冷漠,理性思維對道德本質的解構,是社會道德缺失和滑坡、見義勇為行為日漸稀少的關鍵所在,而把見義不為歸結為彭宇案的影響,這是為自己找的道德借口而已。如果我們不從深度反思道德缺失和滑坡,僅僅把彭宇案作為口誅筆伐的對象,那么我們將永遠破解、走出當前的道德困局。(記者 王攀)

- 相關閱讀:

-

重慶“背簍夫妻”走路要用3根棍子(圖) 丈夫背著妻子干活2017-09-232017國慶中秋雙節疊加 預計國內游客將達7.1億人次2017-09-20中國限制日本跟團游是真的嗎?日媒:赴日團體游遭遇禁令2017-09-23

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 中央氣象臺:近期江南華南貴州等地多降水和強對流天氣

2025-05-05 12:14 - 長線游、縣域游、主題游等持續升溫 假期文旅市場供需

2025-05-05 12:13 - 特朗普稱將對所有在外國制作的電影征收100%關稅

2025-05-05 12:13 - 機場遭胡塞武裝襲擊后 以色列威脅報復伊朗

2025-05-05 12:13 - 普京稱俄中關系對維護世界穩定具有戰略意義

2025-05-05 09:56 - 一季度全國化解欠薪80.7億元

2025-05-05 09:54 - 我國基本養老保險參保人數超10.7億人

2025-05-04 11:21

- 中央氣象臺:近期江南華南貴州等地多降水和強對流天氣

- 猜你喜歡:

-

工業和信息化部:加快自動駕駛系統安全要求強制性國家標準研制2025-04-29中國女曲:洛杉磯奧運會全力沖擊獎牌2025-04-25鞠婧祎官宣兩部新劇《來戰》和《萬花世界》2025-04-22

-

評論(南京彭宇案回顧)已有0條評論