晉江磁灶鎮里來了個臺灣陶瓷老藝人(圖)

泉州梅溪匯于晉江后入泉州灣,自南北朝時期便因交通與取水之便成為當地陶瓷燒造首選之地。磁灶便是位于晉江市的一個鎮子。古時用以燒制陶瓷之灶,亦稱瓷灶。因瓷與磁閩南語諧音,故稱磁灶。

(吳正宏來晉江時間不長,卻對這里深情款款)

在磁灶鎮,沿梅溪而行,山間小路兩側草木蓊郁,往日陶瓷燒造繁忙景象早已煙消云散,只留下一出出殘破的古窯依稀可辨,那是往日的輝煌,也是當下的滄桑。

雖說梅溪兩岸古窯殘破如往日,磁灶鎮子上的現代陶瓷燒造卻也算紅火,車子在鎮子的主干道上穿行,兩旁一間間門市鱗次櫛比,無論前綴多么繽紛,后綴依舊沒有逃出“陶瓷”的圈套。

(吳正宏今年已經76歲了,依舊執著于陶瓷夢)

鎮子的臨近郊外,泉州古代外銷瓷博物館集結了千百年了輝煌與落寞。除了一件件考古發掘出來的古瓷外,博物館最近還從海峽的另一岸——臺灣,請來了一位年過七旬的陶瓷藝人——吳正宏。

初來乍到不假,吳正宏去年年底才到了泉州,來磁灶鎮不足一月;若是追溯他來大陸追尋陶瓷夢的路途,那可要回溯到1995年。吳正宏老先生說:“我從1995年開始就在大陸工作生活了,那時到了景德鎮,注冊了公司,開始做仿古花瓶的生意。2000年,我來到廈門,希望在那里重新注冊公司做陶瓷生意。”

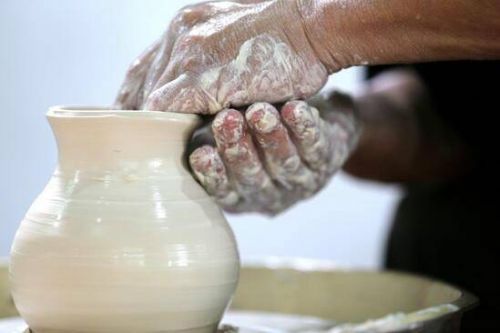

(吳正宏手把手教參觀者學習陶瓷制作)

也許是天意弄人,吳老先生看中的土地正好在高鐵規劃的線路上,前前后后忙活了十來年,他才拿到了征地補償款,“就這樣漂泊了十來年,我來泉州考察后,被請到這里做陶瓷,傳承技藝。”就這樣,吳正宏老先生打算在這里專心做陶瓷,也會為陶瓷愛好者上上課,讓更多人感受泥土的別樣魅力。

經歷了一番番波折,吳正宏不改初心,這其中自與他那陶瓷世家出身的身份不無關系。“我祖父從大陸遷到臺灣,開始在那里以陶瓷為生,那時候還是以陶器為主。后來我父親漸漸將重點轉移到了瓷器上,我也就跟著走上了陶瓷這條路。”不僅如此,吳正宏的妻子、兒子和孫子也沉浸在陶瓷的世界,取得了不錯的成就。每每談到此處,吳正宏顯得格外自豪。

(工作坊里擺放著很多孩子們來這里學習后做出來的創意作品)

就在吳老先生工作坊的案桌上擺放著一本臺灣工藝之家出版的刊物,翻開這本刊物,也就走進了吳正宏一脈二十四代從事陶瓷燒造的歷史長河。“梅溪吳氏族譜記載:‘三世祖德正公······耕陶互產委諸田業,已則終日飲酒,撫琵琶自娛之’。說明吳氏遷居磁灶,就已接受并經營了陶瓷業。”

(吳正宏手藝很好,做起泥胚來又快又好)

來晉江時間不長,吳老先生還沒有正式開班授課,即便如此,他還是有了一套自己的思路,“我之所以會選擇來到這里,很大程度上是因為看到了現在陶瓷技藝傳承上的不足,很多傳統工藝都給弄丟了,我想著可以憑著自己的一些積累,讓更多年輕人學習到一些傳統的燒造技藝。”(文并攝/楊紅軍)

- 相關閱讀:

-

快訊:晉江召開干部大會 劉文儒任晉江市委書記2016-06-28晉江一男子假扮“警察”騙財騙色 半年交19名“女友”2016-06-28父親車禍身亡母親改嫁 三兄妹貴州畢節迎來新生(圖)2016-06-29

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 泰國遣返兩名受傷柬埔寨士兵

2025-08-01 16:16 - 美國上訴法院維持谷歌應用商店壟斷裁決

2025-08-01 16:16 - 陳競任湖南省副省長

2025-08-01 11:42 - 國家金融監督管理總局貴州監管局原黨委書記、局長李華

2025-08-01 11:18 - 醫療衛生強基工程啟動實施 支持約600個縣域醫共體改善

2025-08-01 11:18 - 最高法:勞動者故意不簽合同 單位不支付二倍工資

2025-08-01 11:06 - “不繳社保約定”無效 單位需支付經濟補償 最高法發布

2025-08-01 11:06

- 泰國遣返兩名受傷柬埔寨士兵

- 猜你喜歡:

-

泉州市高層次人才國情省情市情研修班在石獅開班2025-08-03石獅市人大常委會開展專題調研2025-08-02感德鎮雙溪安全生態水系項目竣工2025-07-18

-

評論(晉江磁灶鎮里來了個臺灣陶瓷老藝人(圖))已有0條評論