三明市博物館都藏了啥寶貝?揭秘鮮為人知的故事

2016年9月,市博物館走過了30載春秋。

30年,對(duì)于一個(gè)博物館而言并不長,但這一點(diǎn)也不影響它為這座城市匯聚智慧的寶藏:從距今約20萬年萬壽巖舊石器時(shí)代的石片,到二十世紀(jì)九十年代三明市三星食品廠生產(chǎn)的花生糖,年代距離如此遙遠(yuǎn)的兩者歷經(jīng)歲月的研磨,相聚一座寶庫里,徜徉其中,足以讓人們細(xì)細(xì)品味三明。

△市博物館外景

走近鎮(zhèn)館之寶

1986年9月,市博物館正式成立,時(shí)光飛逝,市博物館已從建館之初的一個(gè)編制、一座廟到如今的多個(gè)部門、一萬多平方米的展廳。而館藏文物也已有2303件,其中1級(jí)文物3件,2級(jí)文物28件,3級(jí)文物987件。藏品種類有陶瓷、瓷器、玉器、銅器、石造像、家具、字畫、紙幣、錢幣等類別,時(shí)代跨度從新石器時(shí)代至各個(gè)歷史階段。

在眾寶之中,兩件有著我市地域特色的寶貝,被推為鎮(zhèn)館之寶。

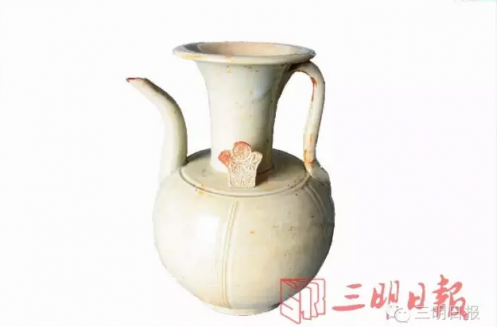

△鎮(zhèn)館之寶:宋青白釉瓜棱執(zhí)壺

走進(jìn)市博物館《館藏文物》館,右手側(cè)第一件文物——宋代青白釉瓜棱執(zhí)壺就是其中一件鎮(zhèn)館之寶。執(zhí)壺高22.4厘米,重1.2千克。喇叭口,頸肩間連有一個(gè)雙帶狀把,對(duì)稱處置尖嘴長管圓彎流;肩部立有一對(duì)稱團(tuán)菊紋紐及飾有一圈凹弦紋,腹部被縱向弦紋分為六棱瓜狀,為國家一級(jí)珍貴文物。燈光下,青白釉壺身,釉質(zhì)光潔瑩潤,胎白質(zhì)堅(jiān)、細(xì)膩,器型完美。

市博物館鄭華副館長介紹,1974年,我市考古人員在三元區(qū)莘口鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)一座北宋古墓,出土了一批的瓷器、鐵器等隨葬品,其中這件青白釉瓜棱執(zhí)壺十分惹眼。此執(zhí)壺美觀又實(shí)用,反映了當(dāng)時(shí)制瓷工匠高超嫻熟的技術(shù),是一件代表我市當(dāng)?shù)刂拼晒に嚨纳铣酥鳌?/p>

雖從古墓中出土,但如此精美的宋青白釉執(zhí)壺究竟產(chǎn)自何處,一直困擾著考古人員。直至1993年,福建省博物院會(huì)同我市文管會(huì),對(duì)三元區(qū)中村回瑤窯址進(jìn)行搶救性發(fā)掘時(shí),發(fā)現(xiàn)了與該執(zhí)壺胎、釉、紋飾相類似的瓷片,由此證明了此執(zhí)壺為中村回瑤生產(chǎn)的瓷器。

在《館藏文物》館最深處有個(gè)人造洞穴,里面的一組將樂縣龍棲山圣水巖庵“青云堂”石造像便是市博物館的另一件鎮(zhèn)館之寶。

圣水巖庵“青云堂”位于將樂縣龍棲山與萬全鄉(xiāng)交界處的圣水巖景區(qū)內(nèi),據(jù)《將樂縣縣志》記載,圣水巖庵“青云堂”始建于唐貞觀二年(628年),清末庵堂塌毀,這組石造像便開始經(jīng)歷風(fēng)雨考驗(yàn)。出于對(duì)石造像的保護(hù),1984年,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),將清云堂存留的石造像移至市博物館收藏。

“這組石造像以佛教造像為主,兼有道教造像,共有35件,包括佛、菩薩、羅漢、天王、祖師、弟子、雷公等,以及石瓶、石塔、石香爐、石井圈和建筑石構(gòu)件。且并非同一個(gè)年代的產(chǎn)物,而是來自唐、宋、元、明、清不同年代,因供奉時(shí)間和來源不同,石造像的石質(zhì)和雕造風(fēng)格存在差異,但整體雕造細(xì)膩,結(jié)構(gòu)勻稱,造型生動(dòng),刀法遒勁有力,線條流暢,體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)能工巧匠的雕造風(fēng)格。”

△鎮(zhèn)館之寶:將樂縣龍棲山圣水巖庵“青云堂”石造像(圖為其中的一尊羅漢)

“你看這尊羅漢石造坐像,頭戴僧帽,身穿盤肩交領(lǐng)打炮,外披袈裟,袈裟一角在左胸前用一環(huán)穿繞,雙手相交袖內(nèi),左拇指按壓右袖口,善跏跌坐。這羅漢的形象完全是生活中修行僧侶的真實(shí)寫照,它的藝術(shù)感染力主要體現(xiàn)在面部的刻畫上:面相方圓豐潤,寬額,彎眉,眉正中一白豪,眼微張開,嘴角上揚(yáng),含蓄的微笑,透露出妙不可言的智慧和用無言無法表達(dá)的情感,傳達(dá)出其內(nèi)在的思想和靈魂。這體現(xiàn)出明代早期樸素簡(jiǎn)練的造型特點(diǎn),在一定程度上是承襲了隋唐的寫實(shí)風(fēng)格。”鄭華說,在這組石造像中,尤以羅漢像數(shù)量最多也最為生動(dòng),共13尊,大多基本完好,個(gè)別因石質(zhì)較松,出現(xiàn)風(fēng)化現(xiàn)象。

除了藝術(shù),因這組石造像部分有明確紀(jì)年,為明代佛造像的斷代提供了標(biāo)尺,對(duì)研究三明地區(qū)明代佛教傳播和石雕藝術(shù)有著重要的意義,雖然歷經(jīng)幾百年的風(fēng)吹雨打,有的甚至已殘缺不全,但仍有著極高的歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值,是我省古代石雕作品中難得的文物珍品。

探訪最初掌寶之人

現(xiàn)已84歲高齡的廖壤城是市博物館的第一任館長,他經(jīng)歷了市博物館從無到有的歷史,是市博物館首位掌寶之人。9月22日,記者上門拜訪了廖壤城,憶起那段組建市博物館的經(jīng)歷,老人仍有些激動(dòng)。

“1983年,我開始接手市博物館籌建工作。第二年全國“五講四美三熱愛”活動(dòng)工作會(huì)議要在我們?nèi)髡匍_,如果沒有博物館就等于沒有一個(gè)可以集中展示我們市歷史文物的地方。”廖壤城一下打開話匣子。

- 相關(guān)閱讀:

-

19號(hào)臺(tái)風(fēng)“艾利”將生成 或于國慶后襲閩2016-10-03福州4天“逮”住18輛非法營運(yùn)車 41輛違規(guī)的士被查2016-10-03寧德13歲女孩遭老師性侵多次 懷孕七月后被發(fā)現(xiàn)2016-10-08

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 神舟十九號(hào)返回時(shí)間地點(diǎn):2025年4月30日在東風(fēng)著陸場(chǎng)

2025-04-30 08:42 - 中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)《安全生產(chǎn)考核巡查

2025-04-30 08:38 - 2025年度中國青年五四獎(jiǎng)?wù)卖咝聲r(shí)代青年先鋒獎(jiǎng)評(píng)選揭曉

2025-04-30 08:37 - 神舟十九號(hào)載人飛船順利撤離空間站組合體 三名航天員

2025-04-30 08:37 - 深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育中央指導(dǎo)組派駐地方

2025-04-30 08:36 - 北京通報(bào)5起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題

2025-04-30 08:36 - 江西省公安廳警務(wù)保障部原主任辛衛(wèi)平接受紀(jì)律審查和監(jiān)

2025-04-30 08:36

- 神舟十九號(hào)返回時(shí)間地點(diǎn):2025年4月30日在東風(fēng)著陸場(chǎng)

- 猜你喜歡:

-

莆田市消委會(huì)第五屆第一次會(huì)員代表大會(huì)舉行2025-04-28清新福建迎來贛閩首趟銀發(fā)旅游專列2025-04-14

-

評(píng)論(三明市博物館都藏了啥寶貝?揭秘鮮為人知的故事)已有0條評(píng)論