數(shù)據(jù)醒沃土 村咖漫茶歌

游客在村咖享受悠閑時光。

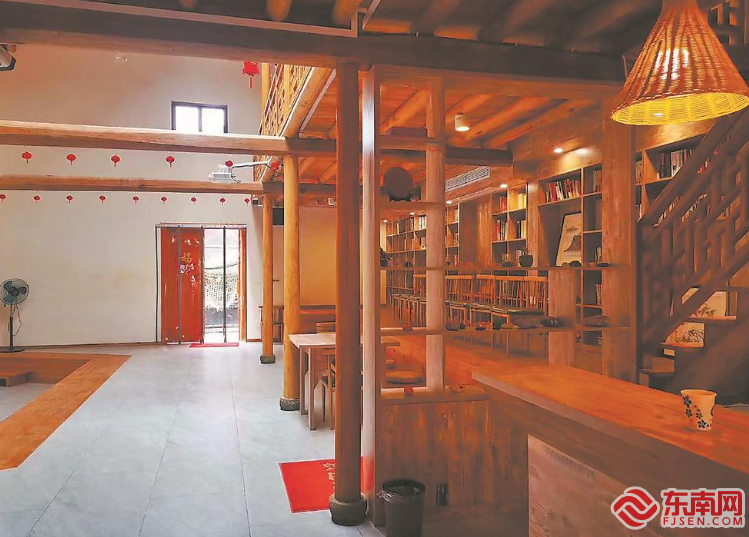

曾經(jīng)廢棄的魚露倉庫如今被改造成為寬敞明亮的大禮堂。

炎熱的海風(fēng)掠過崳山島的礁石、拂過竹陽村的老樟樹,在閩東的山水間,一群志同道合的兩岸青年正以智慧和汗水,追逐著自己的夢想。

一早,崳山島的潮聲喚醒記者。在福鼎市崳山鎮(zhèn)東角村的鄉(xiāng)村振興大禮堂內(nèi),散發(fā)著淡淡的油墨香和新木的味道,村民圍坐在一起看書,游客品著咖啡低聲談笑。

誰能想到這座人氣頗旺的建筑,幾年前還是村民皺眉繞行的“傷疤”——廢棄魚露倉庫。在東角村從事鄉(xiāng)建鄉(xiāng)創(chuàng)的臺青周宏宇向記者展示了該建筑7年前的照片:門窗殘破、墻皮剝落、蛛網(wǎng)密布,像一條擱淺的老船,沉重地壓在當(dāng)?shù)厝诵念^。

2018年,周宏宇等幾個清華大學(xué)的學(xué)生來到這座小島,站在魚露倉庫前。不少村民遠(yuǎn)遠(yuǎn)望著心里嘀咕:“這破地方還能弄出啥名堂?”

周宏宇沒吭聲,和小伙伴一頭扎了進(jìn)去。倉庫里霉味刺鼻,大伙兒皺著眉,周宏宇卻掏出卷尺,在昏暗的光線里量量畫畫。

“拆了重蓋多快!”有同伴提議。

“不行!”周宏宇斬釘截鐵地說,“這梁、這墻,都是漁村的筋骨。拆了,魂就沒了。”

改造方案畫了一稿又一稿。周宏宇堅持要保留老倉庫的骨架,在里面“塞”進(jìn)現(xiàn)代的功能:村民能看書、看電影的地方,游客能歇腳、買點島上特產(chǎn)的空間,還能連上網(wǎng)課給孩子們開眼界。

想法挺好,可做起來難。空間怎么劃分?舊結(jié)構(gòu)怎么加固?通風(fēng)采光怎么解決?難題一個接一個。

9個多月時間,倉庫一點點變樣:殘破的外墻被精心清理,露出古樸的石頭本色;老木梁被加固拋光,成了禮堂頂上的風(fēng)景;外層加裝可收卷的漁網(wǎng)作為遮陽簾,海風(fēng)掠過,漁網(wǎng)簾影在石墻與書架上搖曳,宛若波光蕩漾……

禮堂改造完成那天,村民們擠在門口張望。書架上擺滿了書籍,全屋飄著咖啡香。夜里,臺灣青年與本地漁民圍坐在篝火旁,談天說地,共話海島的明天。

這兩年,周宏宇又有了新想法。這位有著計算機(jī)專業(yè)背景的博士,將社會學(xué)田野調(diào)查與大數(shù)據(jù)建模有機(jī)結(jié)合。2024年,他和小伙伴用一整年時間走遍鄉(xiāng)村的每一個角落,詳細(xì)記錄家家戶戶的萬千瑣碎,匯總成東角村村民的“數(shù)據(jù)畫像”。村中議事,事項分門別類,權(quán)重加減乘除,牽動全局的“定盤星”浮出水面。那些看似冰冷的數(shù)字,正悄然化作鄉(xiāng)村建設(shè)和治理的“好幫手”。

幾年的辛勞和努力,周宏宇和小伙伴收獲累累碩果:好望角玻璃觀景臺傲立山海,吸引無數(shù)目光;海島音樂體驗館與海濱文化街區(qū),正為漁村發(fā)展注入新動力;“崳山島大黃魚”品牌LOGO獨特顯眼,打造一張海產(chǎn)新名片;戴上AR眼鏡,觀眾如同身處魚露古法制作現(xiàn)場,非遺“圈粉”無數(shù);持續(xù)開展的研學(xué)活動,將智慧的種子深植于這片沃土……

如今,福鼎市成為清華大學(xué)在大陸的首個鄉(xiāng)村振興工作站,吸引著各地的鄉(xiāng)建鄉(xiāng)創(chuàng)人士前來參觀學(xué)習(xí)。北大、香港中文大學(xué)等高校師生也來到崳山島追夢筑夢。昔日的星火,漸成燎原之勢——7年時間,40多個項目在此“開花結(jié)果”。

當(dāng)周宏宇用情懷和創(chuàng)意繪就美麗鄉(xiāng)村新圖景時,另一縷鄉(xiāng)建鄉(xiāng)創(chuàng)的春風(fēng),正吹拂著福鼎腹地的竹陽古村。

疊石鄉(xiāng)副書記楊勤勤帶著記者來到竹陽村后的坡地上,這里,叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)拇蜩F聲沉寂了百年,如今飄出了手搖馬克杯的泠泠脆響。

斑駁的打鐵鋪,被臺青譚復(fù)之團(tuán)隊的文創(chuàng)喚醒——變身鄉(xiāng)村咖啡吧。而舊鐵砧成了鎮(zhèn)店之寶,風(fēng)箱靜靜躺在展柜里訴說往昔。老舊物件與現(xiàn)代生活元素的有機(jī)結(jié)合,強(qiáng)烈的反差效果,讓這個村咖成了游客的熱門打卡地。

“福鼎三寶入杯——白茶打底,梔子花添香,康普茶增味。如果再加一點伏特加,那就是微醺的感覺。”福鼎姑娘林新怡輕晃杯中琥珀色的液體,麻利地忙碌著。

“譚老師,我家鄉(xiāng)的福鼎白茶遠(yuǎn)近聞名,如果能加上您的技術(shù),一定會錦上添花!”2024年,林新怡慕名拜訪農(nóng)業(yè)專家譚復(fù)之,發(fā)出了誠摯的邀請。

譚復(fù)之的“絕活”是有機(jī)肥。掏出手機(jī),譚復(fù)之點開視頻:“瞧,在陜西,我們用秸稈做成有機(jī)肥,效果很好!”屏幕上,陜西的田野里,堆積如山的秸稈被“喂”進(jìn)密封罐,發(fā)酵后化作黝黑疏松的肥料。“經(jīng)過前一段時間的考察調(diào)研,我們覺得福鼎本地的稻稈、紅薯渣、藤蔓都是寶貝!”譚復(fù)之說,“秋收后料多,那時資金也寬裕些,就能在這里大干一場,讓‘廢料’變‘黑金’,滋養(yǎng)白茶根。”

“前不久,我們福鼎白茶剛被認(rèn)證為‘全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)’,將來用了譚老師的有機(jī)肥,明年出口,一定能讓更多鄉(xiāng)親增收致富。”林新怡信心滿滿地說。(福建日報記者 莊然 通訊員 王婷婷 文/圖)

- 相關(guān)閱讀:

-

本周初我國高溫將達(dá)近期鼎盛 福建局部地區(qū)有暴雨2025-07-14“海巡06”輪舉辦公眾開放活動2025-07-14大范圍高溫來襲,天氣預(yù)報會“刻意”壓低數(shù)值嗎?2025-07-14

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 蔣鋒任無錫市副市長、代理市長

2025-07-17 16:05 - 國家消防救援局:上半年全國接報火災(zāi)55.2萬起

2025-07-17 16:05 - 歷史第二高產(chǎn)年 今年全國夏糧產(chǎn)量2994.8億斤

2025-07-17 16:05 - 第二輪土地承包到期后再延長30年整省試點范圍擴(kuò)大到7

2025-07-17 16:05 - 聚焦擺拍、編造、仿冒、低俗、炒作等突出問題 “清朗

2025-07-17 11:43 - 國家知識產(chǎn)權(quán)局:我國知識產(chǎn)權(quán)國際合作取得新突破

2025-07-17 11:06 - 國家級知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)到483家 實現(xiàn)省級層面全

2025-07-17 11:04

- 蔣鋒任無錫市副市長、代理市長

- 猜你喜歡:

-

奔波十幾載,他只為飛虎志愿精神在中美傳承2025-06-27福州未來三天最高溫將達(dá)36℃ 午后至夜晚有熱雷雨2025-06-30

您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊

平潭金井國際智慧物流園A區(qū)綜合樓封頂2025-07-15

挖掘泉州的鄉(xiāng)村之美、名橋之美、名山之美、飲食之美,讓時代記憶在城市更新中重?zé)s光